真空計の故障とその主な原因

真空計は実験装置において欠かせない重要機器ですが、使用条件を誤ると簡単に故障してしまう繊細な装置でもあります。特に、対応していない圧力領域での使用は要注意です。

熱陰極電離真空計が壊れやすい理由

熱陰極電離真空計は、中高真空以上の領域でとても良い精度で使用できるゲージでとても人気があります。ホットカソードゲージやB-Aゲージと呼ばれ、高真空域で非常に高精度な測定が可能な反面、最も壊れやすい真空計の一つです。その原因は、内部に使われている高温のフィラメントにあります。

故障メカニズム:

- フィラメントが約1000℃以上で発熱し、熱電子を放出して気体分子をイオン化する仕組み

- ターボ分子ポンプの停止などで真空度が悪化すると、酸素などがフィラメントに付着し、酸化膜を形成

- 結果的に、フィラメントが焼き切れて故障

よくある事故例:

- 停電で排気が止まったまま電源が入り続けていた

- システムの立ち上げ時にうっかり電源を入れてしまった → このようなケースでは、フィラメントが焼損して使用不能になります。

他の真空計の特徴と故障リスク

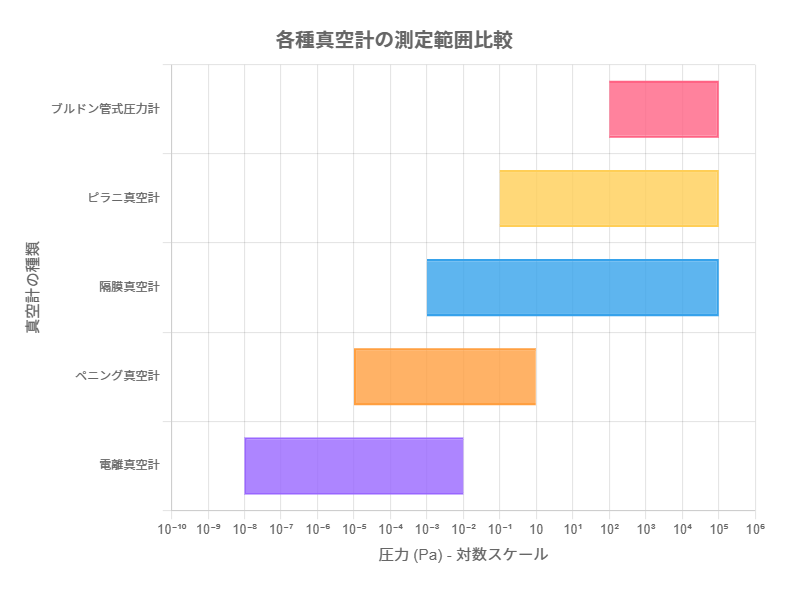

| 真空計 | 対応真空度 | 故障頻度 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 熱陰極電離真空計 | 10⁻² ~ 10⁻⁹ Pa | 中 | 高真空用。高精度測定。ホットカソードゲージやB-Aゲージとも呼ばれている。フィラメント焼損リスク大。最も壊れやすい。超高真空領域ではB-A型電極をフランジに直接マウントしたヌードイオンゲージやエクストラクタゲージが使用される。 |

| 冷陰極電離真空計 | 10⁻² ~ 10⁻⁷ Pa | 低 | 高真空用。イオンポンプと同じ原理。コールドカソードゲージとも呼ばれている。陰極を研磨すれば再利用可能。フィラメントなしで丈夫。 |

| ピラニゲージ | 10⁵ ~ 10⁻¹ Pa | 低 | 中〜粗真空用。フィラメント式だが太く丈夫。 |

| 隔膜真空計 | 10⁵ ~ 10⁻³ Pa | 低 | 高精度。ガス種に依存しにくい。微小圧力の測定に強く、定量性が高い。 |

熱陰極電離真空計と冷陰極電離真空計の比較

| 比較項目 | 熱陰極電離真空計 | 冷陰極電離真空計 |

|---|---|---|

| 測定原理 | フィラメントによる熱電子放出 → イオン化 | 高電圧による放電 → イオン化 |

| 測定精度 | 高精度(±15%程度) | やや低い(±30%程度) |

| 測定範囲 | ~10⁻⁸ Pa程度 | ~10⁻⁷ Pa程度 |

| フィラメント | あり(焼損リスク大) | なし(堅牢) |

| 再使用性 | 一度焼損すると交換 | 陰極の清掃で再利用可 |

「真空計が壊れる」の意味

「真空計が壊れる」という表現には、次の2通りの意味があります。

1. 計測器本体の故障

→ 通信できない、表示されないなどの電子系トラブル

2. 検出部(センサー、通称”玉”)の故障

→ フィラメント切れ、振動子破損、陰極汚れなど

🎓 実務上では②の”検出部がダメになった”が多いが、「壊れた」とひとくくりに表現されがちです。

実験現場での教訓

- B-Aゲージは使う前に真空度を必ず確認すること!

- 「検出部」は消耗品という意識を持つこと

まとめ

- 真空計の特長をよく理解し、適正な使用を行うことが大切。

おまけ:スピニングロータ真空計

リアルタイム測定には向いていないのですが、とても測定精度の高い「スピニングロータ真空計」というものがあります。これは小さな鋼球を磁場で浮かせて回転させ、気体分子がその回転をどのくらい減速させるかを測定することで圧力を求める仕組みです。ガス種にほとんど依存せず、精密で絶対的な基準真空計として、研究機関や校正用に使われています。

- 極めて高精度な測定が可能

- ガス種依存性がほとんどない

- 絶対真空計として校正基準に使用

- リアルタイム測定は不向き

Feedthrough

Feedthrough Isolator

Isolator Viewport

Viewport Vacuum Component

Vacuum Component Vacuum Valve

Vacuum Valve Motion Feedthroughs

Motion Feedthroughs Others

Others